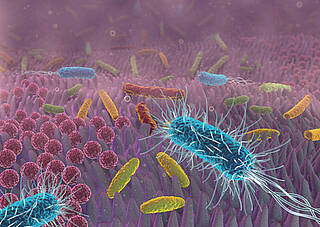

Ein gesundes Mikrobiom kann den Darm schützen – Foto: ©Alex - stock.adobe.com

Immer mehr Studien zeigen, dass das Immunsystem weit über die reine Abwehr von Krankheitserregern hinaus für die gesunde Funktion des Körpers sorgt. Auch eine Studie der Charité – Universitätsmedizin Berlin konnte dies nun bestätigen. Die Forscher haben einen Mechanismus entdeckt, mit dem das Immunsystem die Reparatur von Darm-Stammzellen unterstützt und sie dadurch davor bewahrt, sich zu Tumorzellen zu entwickeln. Veröffentlicht wurden die Erkenntnisse im Fachmagazin „Nature“.

Körperfremde Stoffe können Stammzellen im Darm verändern

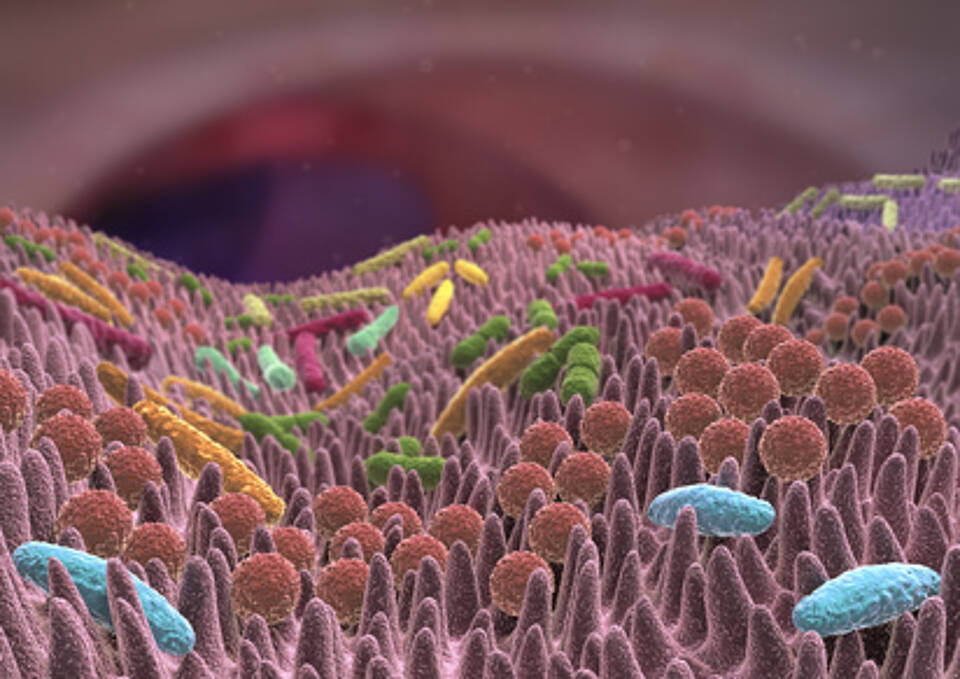

Im Darm treffen zwei Welten aufeinander: Die körpereigenen Zellen der Darmwand einerseits und körperfremdes Material wie Bakterien oder Nahrungsmittel und deren Abbauprodukte andererseits. Beide Welten – körpereigen und körperfremd – stehen in direktem Kontakt und tauschen fortwährend Informationen aus. Das ist für den Körper wichtig: Viele der Umweltfaktoren, wie bestimmte Bakterienstämme oder essenzielle Nährstoffe, sind für ihn nützlich oder sogar überlebenswichtig.

Der Kontakt mit der Umwelt kann für den Organismus aber auch negative Folgen haben: Einige körperfremde Stoffe bewirken Veränderungen im Erbgut der Zellen, die die Darmwand auskleiden. Häufen sich solche DNA-Schäden, insbesondere in den Stammzellen der Darmwand, können diese sich zu einem Darmtumor entwickeln.

Immunsystem unterstützt Reparatur der DNA

Damit es gar nicht erst zur Tumorbildung kommt, kann eine geschädigte Zelle ihre DNA reparieren oder bei zu umfangreicher Schädigung eine Art „Selbstmord“ (die sogenannte Apoptose) begehen. Bisher ging man davon aus, dass die Stammzelle diesen Reparaturmechanismus selbständig in Gang setzt. In einer aktuellen Studie kommen Forscher nun zu einem anderen Schluss: Demnach kann das Immunsystem den DNA-Reparaturmechanismus in der geschädigten Stammzelle zusätzlich verstärken und so die Entwicklung von Darmkrebs verhindern. Geleitet wurde die Studie von Prof. Dr. Andreas Diefenbach, Direktor des Instituts für Mikrobiologie und Infektionsimmunologie der Charité, BHI-Professor für Präzisionsmedizin mit dem Schwerpunkt Mikrobiomforschung und Leiter der Arbeitsgruppe Mukosale Immunologie am Deutschen Rheuma-Forschungszentrum Berlin.

Schäden werden früher entdeckt

Gemeinsam mit weiteren Forschungsgruppen konnte das Team um Prof. Diefenbach im Mausmodell zeigen, dass Zellen des angeborenen Immunsystems in der Lage sind, erbgutschädigende Umweltfaktoren wie bestimmte Glukosinolate im Darm zu erkennen. Glukosinolate sind Bestandteile von Pflanzen, die unter anderem in zahlreichen Kohl-Arten zu finden sind.

Nehmen die Immunzellen nun schädigende Glukosinolate wahr, senden sie den Botenstoff Interleukin 22 aus. Dieser bewirkt wiederum, dass die Stammzellen in der Darmwand etwaige Schäden ihrer DNA frühzeitiger entdecken und schneller reparieren können. „Das Immunsystem agiert also wie ein Sensor für erbgutschädigende Bestandteile der Nahrung“, erklärt Prof. Diefenbach. „Schalten wir diesen Sensor aus, beobachten wir eine deutlich erhöhte Zahl an Darmkrebsfällen.“

Weitere Studien geplant

Für den Immunologen zeigen diese Erkenntnisse nicht nur einen bisher unbekannten Regelkreis auf, mit dem der Körper sich vor Darmkrebs schützt. Sie weisen außerdem darauf hin, dass die Aufgabe des Immunsystems weit mehr umfasst als die Abwehr von Krankheitserregern. „Das Immunsystem überwacht vielmehr das gesunde Wachstum und die Funktion verschiedener Organe des Körpers“, sagt Prof. Diefenbach. In Zukunft möchte er mit seinem Team die komplexe Interaktion zwischen Nahrungsbestandteilen, Darmbakterien, der Darmwand und dem Immunsystem noch genauer untersuchen. Darin könnte auch die Erklärung für die Vielzahl an entzündlichen Darmerkrankungen liegen, so der Wissenschaftler.

Foto: © Alex - Fotolia.com