Trügerische Sicht: Voreingenommenheit verändert sinnliche Wahrnehmung

Bestimmte Vorannahmen beeinflussen die Erregbarkeit unseres Gehirns - und damit die sinnliche Wahrnehmung

Wann und wie treffen wir Entscheidungen und von welchen Faktoren werden sie beeinflusst? Das ist das Thema vieler Forschungen. Klar ist: Wir sammeln bewusst und unbewusst verschiedene Eindrücke, Fakten und Argumente, bis wir für eine der beiden Optionen so viele Indizien zusammengetragen haben, dass eine Schwelle überschritten wird: Unsere Entscheidung ist gefallen. Doch was passiert genau im Gehirn, wenn solche Voreinstellungen unsere Entscheidungen beeinflussen? Das untersuchten Forscher um Niels Kloosterman, Mitarbeiter in der Forschungsgruppe „Lifespan Neural Dynamics Group“ am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (MPIB).

Umstände verändern Wahrnehmungsmodus

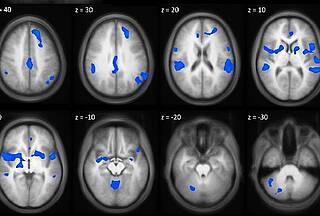

Mit Hilfe von Elektroenzephalografie (EEG)-Messgeräten untersuchten die Forscher die Gehirnaktivitäten von 16 jungen Erwachsenen bei der Durchführung von Entscheidungsexperimenten. Die Analyse der Daten legt den Schluss nahe, dass das Gehirn seinen Wahrnehmungsmodus verändert, wenn äußere Umstände dies erfordern.

Die Indizien für die scheinbar vorteilhaftere Entscheidung werden dabei deutlich schneller gesehen und angesammelt als die Indizien für die scheinbar weniger vorteilhafte Entscheidung. Dies würde zum Beispiel auch bedeuten, dass eine gute wirtschaftliche Lage dazu führt, dass unsere Sinne Hinweise für die Option, ein Auto zu kaufen, schneller wahrnehmen und somit schneller ansammeln, als Hinweise dagegen.

Herausgefunden haben die Forscher dies mit Hilfe von Experimenten, bei denen die Probanden auf einem Bildschirm ein zufälliges Bildrauschen sahen und einen Knopf drücken mussten, sobald sie in dem Rauschen ein Rechteck wahrnahmen. Im Experiment gab es zwei verschiedene Versuchsbedingungen, die die Entscheidungsfindung der Probanden auf unterschiedliche Weise beeinflussten.

Aussicht auf Vorteile beeinflusst Erregbarkeit des Gehirns

In der ersten Bedingung wurden die Probanden bestraft, wenn sie ein Rechteck verpasst hatten, obwohl es schon da war; in der zweiten Bedingung wurden sie hingegen bestraft, wenn sie auf den Knopf gedrückt haben, obwohl noch gar kein Rechteck sichtbar war. Wie erwartet führten die beiden Bedingungen bei Teilnehmern zu unterschiedlichen Voreinstellungen. In der ersten Versuchsbedingung waren sie eher bereit, den Knopf zu drücken, während sie sich bei der zweiten Versuchsbedingung eher zurückhielten.

Die Analyse des Verhaltens der Probanden und ihrer Daten aus den EEG-Messungen zeigen, dass bei der ersten Versuchsbedingung die Sehrinde, also derjenige Teil des Gehirns, der an der Verarbeitung visueller Reize beteiligt ist, aktiver war und empfindlicher reagierte. In der zweiten Versuchsbedingung konnte diese Veränderung nicht beobachtet werden.

„Wenn durch äußere Umstände eine bestimmte Entscheidung mehr Vorteile verspricht, verändert sich die Erregbarkeit unseres Gehirns. Für unsere Probandinnen reichte der kleinste Hinweis für ein Rechteck, um den Knopf zu drücken“, so Kloosterman. Nach Auffassung der Forscher gehört es nun zu den Herausforderungen der Forschung, diesen Prozess auch in komplexeren Entscheidungssituationen zu untersuchen.

Foto: © peterschreiber.media - Fotolia.com