"PAVK ist eine unbekannte Volkskrankheit"

Prof. Dr. Karl-Ludwig Schulte

Herr Professor Schulte, Sie haben im Februar 2010 die Informationskampagne "Verschlusssache PAVK" aus der Taufe gehoben. Warum die Aktion und warum "Verschlusssache"?

Schulte: Die periphere arterielle Verschlusskrankheit - kurz PAVK - ist in der Bevölkerung kaum bekannt, obwohl in Deutschland etwa 4,5 Millionen Menschen an Durchblutungsstörungen der Beine und des Beckens leiden. Eine grosse bundesweite Studie hat gezeigt, dass jeder fünfte vom Hausarzt untersuchte Patient über 65 Jahre eine PAVK im beginnenden oder sogar fortgeschrittenen Stadium hat - ohne davon zu wissen. Mit der Kampagne wollen wir im wahrsten Sinne des Wortes eine "Verschlusssache" aus ihrem Schattendasein herausholen und ins öffentliche Bewusstsein rücken. Der Begriff spielt sowohl auf die "black box" des Unwissens als auch auf den Verschluss der Arterien an.

Die Kampagne wurde sogar mit dem Health Media Award 2011 ausgezeichnet. Hat die Aufklärung etwas gebracht?

Schulte: Es gibt keine Messungen, aber gefühlt kommen mehr und mehr Patienten und hinterfragen, ob hinter den Wadenschmerzen vielleicht doch Durchblutungsstörungen stecken könnten. Ich denke, da ist schon etwas in der Bevölkerung passiert.

Warum ist die PAVK so gefährlich?

Schulte: Die PAVK ist ein Warnhinweis, dass schwerste atherosklerotische Veränderungen im Körper vorliegen. Die Patienten versterben nicht daran, dass sie ein Bein verlieren, sondern haben ein exorbitante hohes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall.

In der Regel gehen die Patienten erst zu ihrem Hausarzt. Wie kann der eine PAVK erkennen?

Schulte: Wenn ein Patient über Schmerzen in der Wade klagt, sollte der Hausarzt mit einer Dopplersonde den Blutdruck am Arm und Knöcheln messen und daraus den Knöchel-Arm-Index bestimmen. Ausserdem sollte er ein Risikoprofil über eine Blutuntersuchung erstellen, also Fettwerte und Zucker kontrollieren. Liegen dann tatsächlich Anzeichen für Durchblutungsstörungen im Becken oder den Beinen vor, dann sollte er den Patienten zu einer farbkodierten Duplex-Sonografie beim Gefässspezialisten/Angiologen überweisen. Nur so kann die PAVK sicher diagnostiziert werden. Auf keinen Fall sollte sich der Patient mit ein paar Medikamenten vom Hausarzt zufrieden geben.

Und im Zweifel besser zum Angiologen gehen?

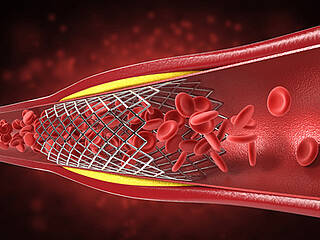

Schulte: Der Angiologe kann mit dem Ultraschall relativ einfach sehen, ob Verengungen da sind und wo sie genau liegen. Da braucht man weder ein MRT noch ein CT oder irgendeine andere diagnostische Massnahme. Und wenn dann eine PAVK festgestellt wird, dann kann derselbe Angiologe anschliessend die notwendige Kathetertherapie durchführen oder hierzu überweisen, und die verengten Gefässstellen mit einem Ballon wieder aufweiten; gegebenenfalls auch Stents setzen.

Die Kathetertherapie ist das Mittel der Wahl?

Schulte: Das Credo von früher "Laufen plus Medikamente" gilt nicht mehr. Heute gehen wir da viel offensiver ran und raten zur frühzeitigen Kathetertherapie. Unter anderem deshalb, weil man dann den Patienten noch eher dazu bringt, dass er sich körperlich aktiv bewegt. Die Vorteile der frühzeitigen Kathetertherapie wurden in zahlreichen Studien gut belegt.

Welche Rolle spielen Stents?

Schulte: Stents werden im Becken ganz häufig eingesetzt, weil dort die Arterien leider die Angewohnheit haben, schneller wieder zuzugehen. Die Offenheitsraten sind nach einer Stent-Implantation sehr gut. Im Oberschenkel werden Stents in der Regel dann eingesetzt, wenn die Verengung oder der Verschluss der Arterie länger als fünf Zentimeter sind.

Wer ist denn besonders gefährdet eine PAVK zu bekommen?

Schulte: Männer über 65 haben ein wesentlich höheres Risiko als andere Bevölkerungsgruppen. Ansonsten gelten die gleichen Risikofaktoren wie bei anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch: Rauchen, gestörter Fettstoffwechsel, Bluthochdruck, Übergewicht und Diabetes, all das begünstigt eine Verkalkung der Gefässe.

Ein guter Rat zum Schluss.

Schulte: "Stop smoking - keep walking. Damit will ich sagen: Wer etwas für seine Gefässe tun will, der sollte als erstes mit dem Rauchen aufhören und regelmässig laufen oder joggen. Radfahren bringt leider nichts, weil dabei die Wadenmuskulatur in Ruhe bleibt. Wichtig ist auch, dass bei Diabetikern der Zucker gut eingestellt ist. Liegen Verengungen der Gefässe und Diabetes gleichzeitig vor, steigt das Amputationsrisiko exorbitant.

Prof. Dr. med. Karl-Ludwig Schulte ist Chefarzt des Gefässzentrum Berlin am Evangelischen Krankenhaus Elisabeth Herzberge in Berlin. Bis 2011 war er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Angiologie/Gefässmedizin (DGA), heut gehört er deren Vorstand an.