MS: Das sind die aktuellen Behandlungsmöglichkeiten

Die Möglichkeiten, Multiple Sklerose zu behandeln, sind heute so zahlreich wie nie zuvor – Foto: DOC RABE Media - Fotolia

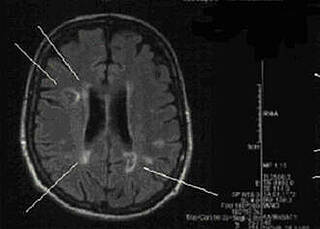

Die Diagnose MS (Multiple Sklerose) bedeutet für Betroffene immer einen Schock. Doch viele Patienten können auch mit der Erkrankung ein weitgehend normales Leben führen. Zwar ist MS nach wie vor nicht heilbar und der individuelle Verlauf nicht vorhersagbar, doch mittlerweile stehen viele Medikamente zur Verfügung, die den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen können. Während akute MS-Schübe nach wie vor in erster Linie mit hochdosierten Kortikosteroiden behandelt werden, gibt es für die Langzeitbehandlung der schubförmigen MS verschiedene Medikamente, die das Auftreten neuer Läsionen im ZNS sowie die Anzahl der Schübe verringern und damit auch das Fortschreiten der Behinderungen verlangsamen sollen. Und auch in der Behandlung der progredienten Verläufe sind Fortschritte zu verzeichnen.

Therapien für milde Verlaufsformen (First line-Therapie)

Schon seit langer Zeit stehen Patienten mit relativ milden Verläufen einer schubförmigen MS die Betainterferone (Interferon-ß-1a und Interferon-ß-1b) zur Verfügung. Sie müssen gespritzt werden – je nach Medikament entweder einmal wöchentlich in den Muskel oder mehrmals wöchentlich unter die Haut, das neue Peginterferon-ß-1a sogar nur alle zwei Wochen unter die Haut. Studien zufolge sollen Betainteferone etwa ein Drittel der neuen Schübe verhindern. Als Nebenwirkungen treten jedoch häufig grippeähnliche Symptome auf. Eine ähnliche Erfolgsrate wie die Betainterferone weist der Wirkstoff Glatirameracetat auf. Je nach Dosierung spritzt man ihn täglich oder dreimal pro Woche unter die Haut. Nebenwirkungen sind vor allem Hautirritationen und Schmerzen an der Einstichstelle.

Neben den genannten Medikamenten, die alle injiziert werden müssen, sind seit 2011 auch mehrere Basistherapeutika in Tablettenform entwickelt worden. Dimethylfumarat (ein Ester der Fumarsäure) hat sich als wirksam und sicher erwiesen. Nebenwirkungen wie Magen-Darm-Krämpfe oder Durchfälle treten vor allem zu Anfang der Behandlung auf. Ein weiterer oral verfügbarer Wirkstoff ist Teriflunomid. Seine Wirksamkeit soll etwa vergleichbar sein mit der von Interferon-ß-1a. Nebenwirkungen können vorübergehender Haarausfall und Durchfälle sein.

Ein andere Medikament, das oral verfügbar und seit 2011 in Deutschland zugelassen ist, ist Fingolimod. Der Wirkstoff setzt dabei im Blut an: Hier werden die Lymphozyten daran gehindert, aus den Lymphknoten ins Blut überzutreten. Damit verhindert Fingolimod eine Zerstörung des Myelins im Gehirn und die für MS tpyischen Entzündungen des Nervensystems. Da der Wirkstoff jedoch auch erwünscht Reaktionen der Immunabwehr unterdrückt, kann es häufiger zu Infektionen kommen. Nebenwirkungen von Fingolimod können daher Influenza-Infektionen, Erkältungen, Pilzerkrankungen und Lymphozytenmangel, aber auch Durchfall oder Kopfschmerzen sein.

Seit 2016 steht auch der monoklonale AntikörperDaclizumab zur Verfügung. Er muss einmal im Monat gespritzt werden und greift im Gegensatz zu den bisher bekannten Therapeutika primär über die Regulation natürlicher Killerzellen (NK) in das Immunsystem ein. In einer Studie war die Schubrate gegenüber Interferon-ß-1a annähernd halbiert. Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen Leberfunktionsstörungen, die zum Teil sehr schwerwiegend sein können. Das Krankheitsbezogene Kompetenznetz Multiple Sklerose (KKNMS) empfiehlt daher die Behandlung mit Daclizumab nur, wenn andere Behandlungsansätze nicht greifen, oder bei hochaktiver MS.

Als Mittel der zweiten Wahl können auch hochdosierte intravenöse Immunglobuline (IVIg) zum Einsatz kommen. Vor allem kurz nach einer Schwangerschaft können sie zur Vorbeugung von Schüben eingesetzt werden. Ein weiteres Reservemittel ist Azathioprin, das zwar schon seit vielen Jahren in der MS-Therapie eingesetzt wird, mittlerweile aber nur noch in Einzelfällen, da die Datenlage zur Wirksamkeit eher dünn ist.

Therapien für hochaktive Verlaufsformen (Second line-Therapie)

Für hochaktive MS-Verläufe steht seit einigen Jahren der Wirkstoff Natalizumab zur Verfügung. Der monoklonale Antikörper wird einmal monatlich als Infusion verabreicht. Der hohen Wirksamkeit steht das Risikopotenzial des Arzneimittels gegenüber, denn Natalizumab kann - wenn auch nur in sehr seltenen Fällen – zu einer schweren Gehirnentzündung, der progressiven multifokalen Leukenzephalopathie (PML), führen, die tödlich enden kann. Auch der Wirkstoff Fingolimod hat sich als hochwirksam erwiesen. Das Immunsuppressivum, das als Tablette zur Verfügung steht, erhöht allerdings die Anfälligkeit für Infektionen beziehungsweise kann vorhandene Infektionen verstärken, so dass vor der Therapie der Immunstatus bestimmt werden sollte. Alemtuzumab ist ein monoklonaler Antikörper mit sehr hoher Wirksamkeit bei schubhafter MS, aber auch mit starken Nebenwirkungen wie der Aktivierung anderer Autoimmunerkrankungen. Aufgrund der hohen Risiken erfolgt die Verabreichung nur in Spezialkliniken.

Ein heute bei MS nur noch selten angewendetes Medikament ist das Chemotherapeutikum Mitoxantron, das zur Eskalationstherapie bei besonders schwer verlaufenden Formen der schubförmigen MS angewendet werden kann. Der Wirkstoff, der per Infusion gegeben wird, ist aufgrund seiner dosisabhängigen Herzschädigung auf eine Lebenshöchstdosis beschränkt. Zudem erhöht er das Infektrisiko.

Therapien für progrediente Verläufe und Ausblick

Sekundär progrediente Verläufe der MS, bei denen die anfänglichen Schübe in ein kontinuierliches Fortschreiten der Erkrankung übergehen, sind schwierig zu behandeln. Betainterferone nutzen vermutlich nur dann, wenn die Patienten immer noch Schübe aufweisen. Als gut wirksam bei der sekundär progredienten MS ist die Therapie mit Mitoxantron belegt; dennoch wird sie aufgrund der Risiken nur noch selten eingesetzt. Intravenöse Immunglobuline können in Erwägung gezogen werden.

Ein ganz neuer Wirkstoff namens Ocrelizumab ist in den USA bereits erhältlich und steht auch in Europa kurz vor der Zulassung. Mit ihm steht nicht nur eine weitere Behandlungsmöglichkeit der schubförmigen MS, sondern auch die erste Therapiemöglichkeit der primär progredienten MS zur Verfügung. Ocrelizumab zerstört Zellen, die eine Schlüsselrolle bei der Entstehung typischer MS-Entzündungen im zentralen Nervensystem spielen. Das Medikament muss alle sechs Monate vom Arzt per Infusion verabreicht werden.

Neben den bereits zugelassenen Medikamenten steht zurzeit eine Reihe neuer Substanzen zur Behandlung der MS auf dem Prüfstand. Auch eine Stammzelltherapie ist bei schweren, therapieresistenten Verläufen eine Option, allerdings sehr risikoreich. Am Ziel ist die MS-Forschung also noch längst nicht – vor allem, weil die Ursachen der Erkrankung immer noch zum großen Teil im Dunkeln liegen. Auch kann bisher keines der vorhandenen Medikamente alle Schübe verhindern, obwohl aktive MS-Verläufe mittlerweile schon wirksam abgebremst werden können. Unklar ist auch die Langzweitwirkung der Medikamente, doch einzelne Untersuchungen geben Hinweise, dass MS-Patienten heute tatsächlich auch langfristig seltener auf Gehhilfen oder den Rollstuhl angewiesen sind als früher. So benötigt einer Studie zufolge heute nur noch jeder Zehnte nach 17 Krankheitsjahren eine Gehhilfe. Vor Einführung der Basistherapeutika soll es jeder Zweite gewesen sein.

Foto: © DOC RABE Media - Fotolia.com