Wiege ich zuviel? Ein Maßstab dafür ist der Body-Mass-Index (BMI). – Foto: AdobeStock/Vitalii Vodolazskyi

Die Formel ist ganz einfach: Man teilt sein Gewicht (Kilogramm) durch die Körperlänge (Meter), die man zuvor mit sich selbst multipliziert hat. Fertig ist der „Body-Mass-Index“ (BMI). Der BMI ist in der Gesundheitsbranche eine populäre Methode, um festzustellen, ob und wie stark jemand übergewichtig ist. Ein Wert von 30 gilt dabei als kritische Größe. Bewegt sich der persönliche Wert auf die 30 zu, sollte man abspecken. Liegt er über 30, muss man es, will man drohende gesundheitliche Folgeschäden vermeiden. Ab diesem Wert liegt ein krankhaftes Übergewicht vor (Adipositas). In der von bundesweit 25 Forschungseinrichtungen seit 2014 betriebenen offiziellen Langzeit-Bevölkerungsstudie „NAKO“ zweifeln führende Wissenschaftler jetzt die Aussagekraft des BMI allerdings an.

BMI berücksichtigt nicht Art und Verteilung von Fettgewebe

Die an der NAKO beteiligten Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass der Body-Mass-Index bestimmte wichtige Faktoren von Körper und Risiken nicht oder nicht adäquat abbilde und deswegen überschätzt werde. „Der BMI liefert keine Informationen über die Körperzusammensetzung. Er kann nicht zwischen Muskel- und Fettmasse unterscheiden, und auch die Verteilung und Art des Fettgewebes werden nicht berücksichtigt“, kritisieren die Forscher in einer Mitteilung der an der NAKO beteiligten Institutionen. Deshalb sei der BMI nicht in der Lage, das Risiko für Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen auf individueller Ebene in jedem Fall korrekt widerzuspiegeln.

Organfett: Hormonell aktiv und gefährlicher als Unterhautfett

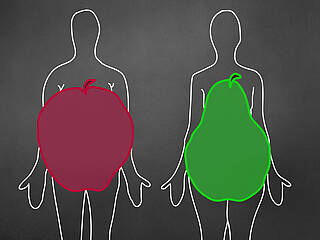

So berücksichtige der BMI nicht, dass der prozentuale Körperfettanteil bei Frauen in der Regel höher sei als bei Männern – trotzdem könne der BMI der gleiche sein. Auch sei Fettgewebe nicht gleich Fettgewebe, argumentieren die Forscher. Entscheidend sei vielmehr, wo sich das Fettgewebe am Körper ansammle: „Das Unterhautfettgewebe, welches eher an den Oberschenkeln und an der Hüfte zu finden ist, hat andere Effekte in Bezug auf unsere Gesundheit als das tieferliegende Fettgewebe, das unsere Organe umgibt. Darum sagt auch der absolute Körperfettanteil wenig aus.“

Die Unterscheidung zwischen Unterhaut- und Organfettgewebe steht heute mehr denn je im Fokus der Forschung. Insbesondere das tieferliegende Organfettgewebe gilt als hormonell aktiv. Das bedeutet: Es werden Entzündungsmarker ausgeschüttet, die mit einem erhöhten Risiko für Diabetes mellitus Typ 2 und koronare Herzkrankheit einhergehen.

Sportler: Hoher BMI – aber weil sie so viele Muskeln haben

Neben dem Fett ist offenbar auch die Menge an Muskeln eine weitere zentrale Größe. Den NAKO-Forschern zufolge führt ein hoher Muskelanteil dazu, dass das Gewicht und somit der BMI steigen. Ein durchtrainierter Körper mit viel (überdurchschnittlich schwerer) Muskelmasse kann damit rein rechnerisch einen BMI aufweisen, der als gesundheitsbedenklich gilt, obwohl das Gegenteil der Fall ist. Genauso kann sich bei näherem Hinsehen Schlankheit im Alter als trügerisch erweisen: „Der Verlust von Muskelmasse im Alter geht mit einem erhöhten Krankheitsrisiko und damit ebenfalls mit einem erhöhten Risiko früher zu sterben einher.“

Gewicht und Gesundheitsrisiken: Neue Messmethoden nötig

„Aus diesen Gründen ist eine verbesserte Erhebung von Übergewicht und Adipositas in der täglichen klinischen Praxis und ebenso in epidemiologischen Studien unumgänglich“, fordern jetzt die Spitzenforscher, die hinter der NAKO-Gesundheitsstudie stehen. Für aussagekräftige und belastbare Ergebnisse wird deshalb im Rahmen der Studie schon jetzt eine ganze Bandbreite an Untersuchungen eingesetzt. Neben den klassischen Messungen von Körpergröße, -gewicht und Taillen- beziehungsweise Hüftumfang kommen weitere Methoden hinzu:

- die multifrequente bioelektrische Impedanz-Analyse (BIA) zum Einsatz. Diese spezielle Waage (BIA-Waage) kann zwischen Fettmasse und Muskelmasse unterscheiden

- das Unterhautfettgewebe und das Organfettgewebe in der Bauchregion werden mit Hilfe von Ultraschall ermittelt

- zusätzlich werden bildgebende Verfahren wie MRT-Aufnahmen des Körpers sowie ein 3-D-Bodyscan für die bildliche Darstellung der äußeren Körperform eingesetzt.

So entsteht den Forschern zufolge eine „einzigartige Fülle an verschiedenen körperbezogenen Daten“, die viel zuverlässiger als der BMI dafür geeignet sei, den Zusammenhang zwischen körperlichen Merkmalen, deren Veränderung über die Zeit und der Entstehung von chronischen Erkrankungen abzubilden.