Herzinfarkt mit 40? Das kann die Ursache sein

Im Zusammenhang mit Blutfettwerten ist beim Arzt oft die Rede vom „guten“ und „schlechten“ Cholesterin. Mit dem schlechten Cholesterin verwandt ist das Lipoprotein(a), das als neuer und zusätzlicher Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Probleme identifiziert worden ist. – Foto: AdobeStock/Giovanni Cancemi

Für die Betroffenen ist es ein Schock: Herzinfarkt – und das mit um die 40! Wie kann das sein? „Im Zuge der routinemäßigen Blutuntersuchung stellt sich bei jüngeren Infarktpatienten oftmals heraus, dass der Wert eines bestimmten Blutfetts – Lipoprotein(a), kurz Lp(a) – stark erhöht ist“, warnt jetzt die Deutsche Herzstiftung. Lp(a) ist ein Cholesterin-Partikel, das dem LDL-Cholesterin (LDL-C/LDL=Low Density Lipoprotein), einem wichtigen Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähnelt.

Lipoprotein(a): Ein neuer Marker für Herzinfarkt und Schlaganfall

Zugleich stellt sich meist heraus, dass auch bei Familienangehörigen der Betroffenen bereits im jüngeren Lebensalter Herzinfarkte aufgetreten sind. „Das macht Lp(a) neben LDL-C zu einem weiteren lipidbasierten Marker für kardiovaskuläre Komplikationen wie Herzinfarkt und Schlaganfall“, betont Thomas Voigtländer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung. Dies gelte besonders bei jüngeren Frauen und Männern und wenn keine klassischen Risikofaktoren vorlägen. Die Herzstiftung ruft Ärzte dazu auf, bei Patienten mit Fettstoffwechselstörungen „auch das Lp(a) als relativ neuen Risikofaktor auf dem Schirm zu haben“.

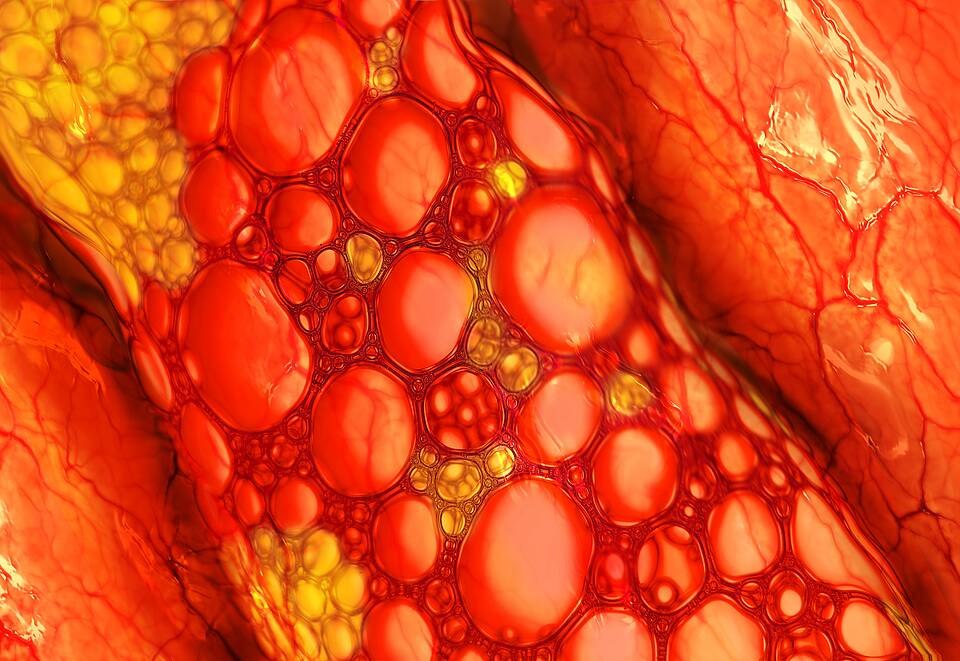

Wie das Lipoprotein(a) die Blutgefäße schädigt

Lp(a) gehört zu den Transportproteinen für Cholesterin, so wie LDL, dem es strukturell ähnelt. An Lp(a) ist zusätzlich ein weiteres Eiweiß, das Apolipoprotein A, kurz Apo(a), gebunden. Dieses Apo(a), kann im Gefäßsystem chronische Entzündungen verursachen und in der Gefäßwand abgelagert werden und so die Gefäßverkalkung (Arteriosklerose) beschleunigen. Auch hat dieses an Lp(a) gebundene und als „Kringle“ bezeichnete Apo(a) eine prothrombotische Wirkung – es trägt zur Bildung von Blutgerinnseln bei. „Diese drei bösartigen Eigenschaften von Lp(a) erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Komplikationen wie Herzinfarkt und Schlaganfall sowie Herzklappenverengungen, darunter die Aortenklappen-Stenose“, warnt die Deutsche Herzstiftung.

Risikofaktor Lipoprotein(a): Meist genetisch bestimmt

Die Lp(a)-Konzentration im Blut ist ganz überwiegend (> 90 Prozent) genetisch bestimmt und bleibt somit im Leben weitgehend gleich. Eine Senkung des Lp(a)-Spiegels durch einen gesunden Lebensstil (Sport, Ernährung) und mit Medikamenten ist daher (noch) nicht möglich. Klinische Studien für eine medikamentöse Therapie des Lp(a) laufen derzeit.

„Vor diesem Hintergrund ist für Personen mit erhöhtem Lp(a)-Wert umso wichtiger, ihr individuelles kardiovaskuläres Gesamtrisiko zu senken. Vorhandene Risikofaktoren können beispielsweise Rauchen, Bluthochdruck, erhöhtes LDL-Cholesterin und Diabetes mellitus sein. Liegt erhöhtes Lp(a) zusätzlich zu diesen Risikokrankheiten vor, ist das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen stark erhöht“, warnt Bernhard Schwaab, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen (DGPR).

Was tun bei erhöhten Lipoprotein(a)-Blutwerten?

„Bei erhöhter Lp(a)-Konzentration im Blut sollten Ärzt*innen deshalb Betroffene dazu animieren, generell ihr Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken, indem sie nicht rauchen, sich regelmäßig ausdauernd bewegen, gesund ernähren und Übergewicht vermeiden“, sagt DGPR-Präsident Schwaab weiter. „Auch sollten sie ihren Blutdruck, Blutzucker und Blutfette wie LDL-C und Triglyceride regelmäßig kontrollieren.“ Dies gelte insbesondere für Personen mit erhöhtem Lp(a) und Durchblutungsstörungen als Folge der Arteriosklerose wie koronare Herzkrankheit (KHK) oder periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK).

Wann liegen erhöhte Lp(a)-Werte vor?

Nach den Empfehlungen der Europäischen Atherosklerose-Gesellschaft (EAS) liegt ein erhöhtes Risiko bei Werten zwischen 30-50 mg/dl oder 75-125 nmol/l vor. Nach Expertenangaben weisen bis zu 20 Prozent der Allgemeinbevölkerung einen erhöhten Lp(a)-Spiegel auf.

Jeder sollte einmal im Leben seinen Lp(a)-Wert bestimmen lassen

Jede Erwachsene sollte nach Empfehlungen der Herzstiftung einmalig seinen Lp(a)-Wert mit einem Bluttest bestimmen lassen. Dadurch sollen vor allem Personen mit sehr hohen Lp(a)-Spiegeln (>180 mg/dl bzw. >430 nmol/l) identifiziert werden mit einem vergleichbar hohen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Kosten für den Bluttest tragen in der Regel die Krankenkassen, wenn ein begründeter Verdacht oder ein erbliches Risiko vorliegt. Den einmaligen Bluttest propagieren übereinstimmend die Herzstiftung und andere mit ihr verbundene Fachgesellschaften und folgen damit einer Empfehlung der EAS.

Diesen (Risiko-)Gruppen wird der Lp(a)-Test ebenfalls empfohlen:

- allen Erwachsenen und Familienangehörige von Personen mit Gefäßverkalkungen im mittleren und jüngeren Lebensalter, die beispielsweise an einer koronaren Herzkrankheit leiden oder einen Herzinfarkt erlitten haben

- Weil der Risikofaktor erblich ist, sollten auch Kinder von Personen mit erhöhtem Lp(a)-Wert einem Blut-Check unterzogen werden.

- Patienten mit einer Arteriosklerose vor dem 60. Lebensjahr (Männer)

- Patienten mit einer Familiären Hypercholesterinämie (FH)

- Patienten, bei denen eine Arteriosklerose oder eine Koronare Herzkrankheit voranschreitet, obwohl der LDL-C-Zielwert medikamentös erreicht ist.

(Quelle: Deutsche Herzstiftung)