Deutsche, Israelis und Palästinenser erforschen Erbkrankheit Osteopetrose

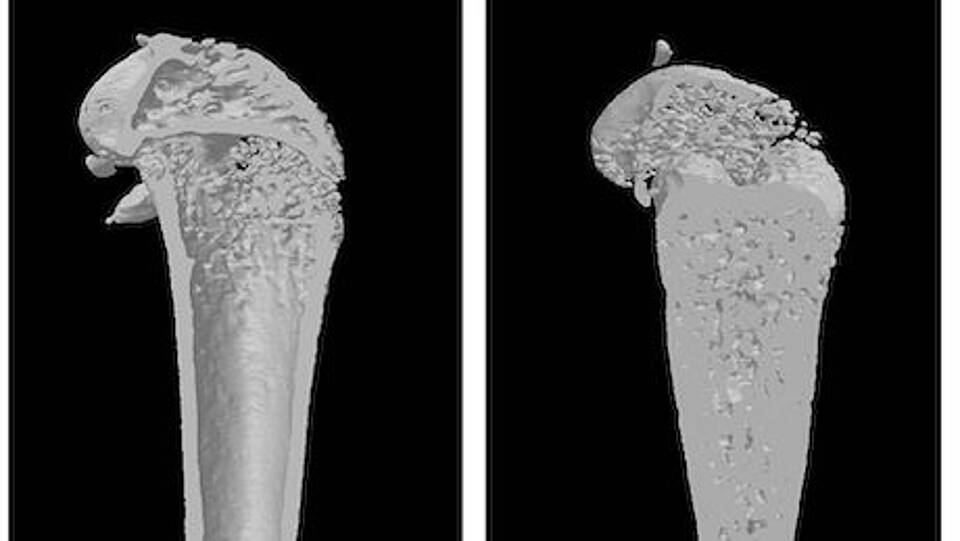

Oberschenkelknochen einer gesunden Maus (li.) und einer Maus mit Osteopetrose (re.). Der Knochen ist krankhaft verdichtet

Die Osteopetrose (Marmorknochenkrankheit) ist eine Erbkrankheit mit schweren Folgen: Durch eine Störung beim Knochenabbau und der dadurch erhöhten Knochendichte ist das Wachstum der betroffenen Kinder gehemmt. Eine Schädigung der Hirn- und Sehnerven führt zu geistigen Defiziten und zur möglichen Erblindung.

Eigentlich gilt die Osteopetrose als seltene Erkrankung, doch bei palästinensischen Großfamilien tritt sie auffällig häufig auf. Deutsche, israelische und palästinensische Wissenschaftler versuchen derzeit, die Ursachen der Erbkrankheit zu ergründen und neue Therapieansätze zu entwickeln.

Alternative Therapiensätze für die Marmorknochenkrankheit gesucht

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat beschlossen, das seit 2016 unterstützte Projekt bis 2022 mit weiteren rund 570.000 Euro zu fördern. Dabei arbeiten der Biologe Prof. Jan Tuckermann von der Universität Ulm, das israelische Weizmann-Institut und die Bethlehem University (Palästinensische Autonomiegebiete) zusammen.

Wird die Erbkrankheit Osteopetrose frühzeitig erkannt, können betroffene Kinder durch eine Knochenmarktransplantation geheilt werden. Doch diese Behandlung ist riskant. Jetzt wurde bei Osteopetrose-Patienten aus den besonders betroffenen Palästinensergebieten eine Erbgutveränderung entdeckt, die der Schlüssel zu alternativen Therapien sein könnte.

Bestimmte Erbgutveränderung ist mit Osteopetrose verbunden

Zunächst gelang es den Forschenden, die Stammbäume von Trägern der Erbgutveränderung zu rekonstruieren und zu erweitern: Es handelt sich um zwei palästinensische Großfamilien, in denen oftmals arrangierte Eheschließungen unter Cousinen und Cousins zu einer Verbreitung der mit Osteopetrose verbundenen Mutation geführt haben.

"Aufgrund unserer Ergebnisse konnten wir eine Aufklärungskampagne anstoßen. Zudem soll im Heimatdorf der betroffenen Familien eine Außenstelle des Krankenhauses in Hebron aufgebaut werden", berichtete der palästinensische Wissenschaftler Professor Moien Kanaan in einer Pressemitteilung der Universität Ulm.

Knochenabbauende Osteoklasten vereinigen sich zu Riesenzellen

Ausgehend von der neu entdeckten Mutation haben die israelischen Kooperationspartner um Professor Ari Elson die Osteopetrose in Mausmodellen simuliert. "Wir hatten mit einer fehlerhaften Bildung der knochenabbauenden Zellen, den so genannten Osteoklasten, gerechnet. Doch im Modell haben wir einen anderen Mechanismus entdeckt: Tatsächlich vereinigen sich Vorläuferzellen aus dem blutbildenden System zu gigantischen Osteoklasten. Eine Bremse, die den Fusionsprozess stoppt, greift hier nicht", erklärt Prof. Tuckermann.

Nach einer Knochenmarktransplantation normalisiert sich im Mausmodell die Größe der Riesenzellen und die Anzahl knochenaufbauender Zellen (Osteoblasten) steigt wieder an. Die Forscher hatten nämlich eine Abnahme der Osteoblasten beobachtet - womöglich durch eine fehlerhafte Informationsübertragung zwischen knochenabbauenden und knochenaufbauenden Zellen.

Deutsche, Israelis und Palästinenser erforschen Erbkrankheit

Allen politischen Widrigkeiten zum Trotz arbeiteten Deutsche, Israelis und Palästnenser bei diesem Forschungsprojekt hervorragend zusammen, betont Tuckermann. Palästinensische Kinder mit Osteopetrose würden seit jeher in israelischen Krankenhäusern behandelt.

Wenn es gelingt, bei der Osteoklastenfusion die molekulare Bremse anzuziehen und somit die Bildung von Riesenzellen zu verhindern, könnte das Fortschreiten der Marmorknochenkrankheit gestoppt werden. Von dieser Erkenntnis würden nicht nur die betroffenen Familien profitieren. Denn auch bei der Volkskrankheit Osteoporose, bei der zu viel Knochen abgebaut wird, scheint die molekulare Bremse eine Rolle zu spielen. Allein in Deutschland sind davon rund acht Millionen Patienten betroffen.

Abbildung: Merle Stein/Universität Ulm