Krebs: Immuntherapie - ja oder nein?

Immuntherapie: Abwehrzellen mit besonders viel PD-1 Protein spüren den Tumor am besten auf

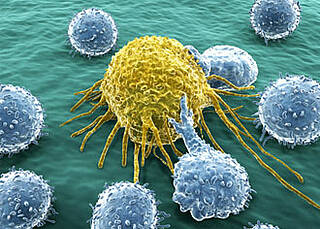

Die Krebsimmuntherapie gilt als bahnbrechende Entdeckung. Doch nur eine Minderheit der Patienten spricht auf die neuen Checkpoint-Inhibitoren an. Bei welchen Patienten die Immuntherapie funktioniert und bei welchen nicht, ist bislang nicht ganz geklärt. Jetzt haben Forscher der Universität Basel ein Merkmal entdeckt, das eine Vorhersage erlaubt. Demnach spüren Abwehrzellen mit besonders viel PD-1 Protein den Tumor am besten auf. Zudem bilden diese PD-1-reichen Zellen einen Botenstoff, der weitere Abwehrzellen anlockt, die beim Kampf gegen den Krebs helfen. «Dadurch haben diese Patienten bessere Chancen auf die Immuntherapie anzusprechen», sagt Daniela Thommen, Erstautorin der Studie, die soeben im Fachmagazin „Nature Medicine“ erschienen ist.

Abwehrzelle kann den Krebs wieder erkennen

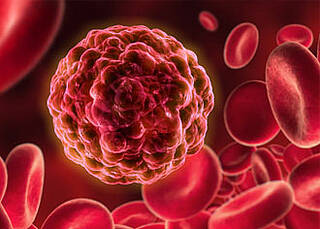

Bei der Immuntherapie wird das Abwehrsystem des Patienten so verändert, dass es die Krebszellen angreifen kann und sie dabei entweder zerstört oder zumindest in ihrem Wachstum hemmt. Der Schlüssel dazu ist ein Protein namens PD-1, das auf der Oberfläche von menschlichen Abwehrzellen sitzt. Bislang galt PD-1 als deren Achillesferse, denn Krebszellen können an dieses Protein andocken und sich so vor dem Angriff des Immunsystems schützen. «Es ist, als ob sich der Tumor einen Tarnmantel umhängen würde», sagt Studienleiter Alfred Zippelius, Professor für Translationale Onkologie an der Universität Basel und stellvertretender Chefarzt Onkologie am Universitätsspital Basel. Durch die Immuntherapie wird die Andockstelle blockiert, damit die Abwehrzelle den Krebs wieder sehen kann.

PD1-reiche Immunzellen als Vorhersagemarker

Wie die Forscher herausgefunden haben, sprechen nun ausgerechnet Patienten, deren Immunzellen viel PD1 enthalten, besonders gut auf die Immuntherapie an. Aus diesen Erkenntnissen lasse sich eine einfache Vorhersagemethode entwickeln, berichtet das Team um Zippelius. „Mit dieser Methode könnten Ärzte künftig entscheiden, bei welchen Patienten eine einfache Immuntherapie genügt und welche eine intensivere Therapie benötigen – etwa eine Kombination aus Chemotherapie und Bestrahlung“. Dafür müssten die Patienten mit Abwehrzellen, die viel oder wenig PD-1 enthalten, voneinander unterschieden werden.

„Wenn wir von vornherein sagen könnten, bei wem die Therapie wirken wird, könnten wir die Erfolgsquote steigern“, so Zippelius weiter. „Dadurch reduzieren wir die Nebenwirkungen und sparen auch Kosten.

Foto: © jarun011 - Fotolia.com